会派視察 ~宇部市・姫路市・豊岡市・東大阪市~

小平・生活者ネットワークの柴尾ひろみ市議と4自治体を視察しました。(8月4日~6日)

ひきこもり支援、プレコンセプションケア等、ジェンダーギャップ解消、障害児者一貫支援などを学ぶ中で、自治体が地域の力を活かすことやリーダーシップを発揮することの大切さを感じました。

また、課題を抱える人を支援する側の人や保護者に対して、自治体としてどのようなメッセージを発信していくのかが大切だと感じました。

山口県宇部市 ひきこもり、8050問題における支援体制について

宇部市では、心身障害者福祉手当(約3000万円/年)を個人に支給していたが、障害者自立支援法が施行され3障害一元化されたことなどを踏まえ、地域自立支援協議会において安心施策検討会を立ち上げ必要な施策について協議を行った。施策の一つとしてひきこもり支援が盛り込まれ、2015年3月末に手当を廃止し、同年4月にひきこもり相談支援充実事業を実施することとなり、ひきこもり支援で実績のあった「NPO法人ふらっとコミュニティ」に委託し、専門的相談・支援をスタートした。また2020年に行った「ひきこもり実態調査」で浮き彫りになった課題から、支援者の人材育成と支援体制の充実を図り、だれ一人として社会から孤立することのない地域づくりを目指すことを目的として2022年に「SDS支援システム開発講座」(Social Distancing Syndrome:社会的距離症候群)を山口大学医学部に委託して社会連続講座を開設して支援者養成講座等を実施した。これらの先進的な取組について視察を行った。

「ふらっとコミュニティ」は2005年に理事長である山根俊恵さん(山口大学名誉教授)が精神障がい者の地域支援の居場所として設立。現在は、宇部市に「ひだまり」山口市に「ひより」周南市に「ひなた」の3ヵ所のひきこもり支援の居場所を運営するほか、山陽小野田市と萩市からのひきこもり支援の委託を受けている。居場所は、県外からの相談者も通い易いことを重視した場所を選んで開設。

「ひだまり」の職員体制は、理事長である山根さんは精神科認定看護師、介護支援専門員、相談支援専門員、認知症ケア専門士の資格を持ち、他の4名は社会福祉士、精神保健福祉士、看護師。委託料は1000万円/年

事業内容は、ひきこもり相談の窓口、家族支援、訪問支援、居場所設置、就労準備支援、精神科医等のスーパーバイズ。

特徴として、「ひきこもり支援の段階と支援システム(山根モデル)」に沿って支援を行っている。相談面談を経て家族心理教育基礎編や実践編を受講できる。家族心理教育では、対人関係コミュニケーション分析シートを作成して問題を可視化し、その気づきの中から家族が向き合う方法を理解できるように具体的な学習を行っている。受講と個人面談をセットで行い継続した家族支援(伴走型支援)を行う。受講することで家族関係の改善が見えてきたところで本人にアプローチ。当事者の状況に応じ居場所を案内し、通うことで家族以外との関係性の構築を図る。当事者の課題についても支援しながら段階的に社会参加できるよう地域につないだり、就労につなぐことを行っている。精神科訪問看護ステーションがあり、危機介入やアウトリーチを行っている。居宅介護支援事業所も運営、信頼できる医療機関との連携もできている。

2024年度の実績は、新規相談は123名、心理教育基礎編受講者33名、実践編922名

アウトリーチ28名、ひだまりの通所2311名、就職・復学33名、家族会の会員数197名

SDS支援システム開発講座 宇部市SDS支援体制の構築

実施期間:2022年7月1日から2025年3月31日 委託料:300万円(2024年度予算)

事業概要:SDS支援者向け実態調査、ひきこもり支援者実践教育プログラムの開発、地域貢献

実績 :SDSサポータ―(一般市民向け)、SDSゲートキーパー(民生委員、社会福祉協議会等向け)

SDSチーフマネージャー(市の担当職員、地域包括、居宅介護、相談支援事業所等向け)

SDSジェネラルマネージャー(保健師、地域包括主任マネージャー等向け)養成講座の開催

ひきこもり者支援者ネットワークの会の開催

調査研究報告リーフレットを作成

所感

一番困っている当事者へのアプローチが難しい、「口をきかない」「姿を見せない」「些細なことで暴力的になる」子どもに、どう対応したらいいかという親に対して「頑張りましょう」というだけで改善しないこれまでのひきこもり支援の課題に対し、家族相談、家族心理教育、アウトリーチ、居場所支援、社会参加支援と一体的に行う「伴走型支援 山根モデル」と支援者向けの養成講座を行うことで、8050問題をはじめ様々な理由でひきこもりの状態にある当事者と家族の支援を包括的に行う画期的な取組であると思いました。

「ふらっとコミュニティ」理事長の山根俊恵さん(山口大学名誉教授)の書籍

兵庫県姫路市 こども未来健康支援センター「みらいえ」について

姫路市の課題として、出生数の減少と思春期支援が重要との捉えがあり2021年、2022年に学識経験者をはじめ周産期病院関係者や保護者等との意見交換会が行われた。老朽化した保健所の改修も重なり、別々の場所で行われていた事業を包括的に行うことができる「みらいえ」の設置に至った。目的は、若い世代が安心して子どもを産み育て、子どもたちが明るく健康に育つことができる社会をめざして、思春期・妊娠期・子育て期において切れ目のない支援を受けることができるように、より専門性を備えた思春期保健と母子保健を総括的に行うこと。2023年からスタートした「みらいえ」の施設と運営について視察した。

職員体制は、保健師(4名)助産師(2名) 心理士(4名) 保育士(1名) 管理栄養士(1名) 精神保健福祉相談員(1名) 歯科衛生士(1名) 社会福祉士(1名) その他事務職 計18名のスタッフが働いており、1名のみ会計年度職員で他はすべて市の職員。

運営時間は、中高生が学校帰りや仕事帰りに相談に来られるよう19時まで開館。

事業内容

・相談 (電話・面談・訪問・オンライン対応 匿名相談可)

・妊娠・出産にまつわる相談…授乳相談 不妊・不育症 出生前検査 思いがけない妊娠・流産・死産経験者へのグリーフケア等

・産後ケア事業 養育支援 低所得妊婦受診料助成 特定妊婦の同行受診支援

・思春期…第2次性徴 摂食障害 ゲーム依存 不登校(メンタル・発達障がい) LGBTQ等、小中学校個人用学習端末に相談のためのプラットフォームの設置準備中

・子どもの発達・発育相談(はぐくみ相談室)作業療法士 理学療法士 言語聴覚士等配置

・交流

・多胎児の交流 疾患を持つこどもの交流 保護者や子ども同士の自由な交、学びあう

・親と子の性教育講座

・支援者向け研修…プレコンセプションケア研修 父親支援研修会 グリーフケア研修、思春期講演会(性被害・性暴力・LGBTQ) プレコンセプションケア動画作成による啓発

・中学校・高校・大学・企業へ出向き出前授業やセミナーを開催

所感

一体的な相談支援を行う施設としての周知が進んだことで、相談につながりやすくなったとのこと。相談に来た人がしっかりと専門職につながることができるようになっていて、丁寧に対応ができる体制は一体化したことがメリットと感じました。

将来のライフプランを考えるためのプレコンセプションケアに力を入れており、市内すべての中学校に出向き1年と3年生に専門家による性教育を行っているのは、しっかりと自分に体について考えるきっかけづくりとして重要な取組だと思いました。高校や大学、企業にも出向きセミナーを行っており、これをきっかけにプレコン健診を受ける人もいるということでした。

思春期に関しては、教育、医療、保健の関係者との協議会、周産期では、医療と保険の関係者での協議会、子育て期では、教育委員会、子ども保育課等との検討会などのネットワークづくりだけでなく、多職種による支援者支援のための専門チームを設置して保健センター、保育所、学校等との検討会を設置し、支援につなぐNPOとの連携もしているとのことでした。公共施設の統合について、必要な事業を包括的にするための方法として参考にすべきと感じました。

身長50㎝・体重3㎏のみらいちゃん。抱っこの感覚は、本当の赤ちゃんのようです。訪れた子どもたちにも人気があるとのこと。

子宮の中で、赤ちゃんが育つ様子がわかります。

フリースペースには、プレコンセプションケアに関する展示があります。

子どもの事故予防体験ひろば:お風呂場

子どもの事故予防体験ひろば:トイレ ベランダやキッチンもあります

兵庫県豊岡市 ジェンダーギャップ解消戦略の取組について

市が、ジェンダーギャップ解消に向け積極的に取り組み、地域企業や住民とともに推進していくための工夫や関わる人の意識の変化、成果等について視察した。

取組の経緯

豊岡市では、人口減少を「まちの存亡の機」と捉え、年齢・性別での市の人口を分析、若者に選ばれないまち、とりわけ若い女性に選ばれていないまちであることがわかったことから、UIターン推進に向けて調査を行った。「帰ってきていない若者へのインタビュー調査」では、経済的、文化的魅力に乏しいことに加え、女性の意見として、地域の人間関係や仕事がないこと等のジェンダーギャップが大きいことがわかり、その解消に向け取組を推進するに至った。

市の調査では、男女別・年代別の平均収入額の格差や雇用形態の格差、また、市職員の職歴調査では、職務経験にも男女の差があり、ジェンダーギャップの実態が明らかとなったことから、市とまち全体への取組とした。

取組の内容

○職場「ワークイノベーション」

2018年ワークイノベーション推進会議として、女性が働きたい仕事・職場への変革に積極的に取り組む16の市内事業所で設立。豊岡市役所も、市内の一事業所として参加し、「豊岡市ワークイノベーション戦略」を策定。2025年6月現在124事業所が参加している。

目指す将来姿を「ありたい姿に向かって、いきいきと働く女性が増えている」と定め、経営者の認識の向上、女性従業員のキャリア形成支援、先進事業所の可視化(表彰制度:あんしんカンパニー等)に取り組み効果を上げている。豊岡市役所キャリアデザインアクションプランを策定し、目指す将来姿を「すべての職員が能力を発揮し、市民の暮らしを支えている」と定め、男性育児休業取得を2027年度100%目指し取組を推進している。

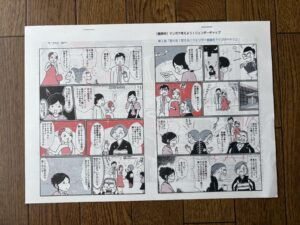

○地域、学校、家庭「ジェンダーギャップ解消」

高校生・20代ワークショップを行い「豊岡市ジェンダーギャップ解消戦略」を策定。意識啓発ツールとして、「マンガで考えよう!ジェンダーギャップ」を発行。また、地域づくり研修会や自治会、教育分野、保育士等、様々な市民に向け研修を行っている。豊岡流/ラク家事・育児コミュニケーションシートを作成し、家庭で活用できるよう啓発している。

○子育て中の女性の就労支援

子育て中の女性の就労促進として短時間勤務(プチ勤務)と事業者をつなぐ相談会、就労支援等に取り組む「みらい応援Room」を設置。豊岡市女性の就労に関する協定を、厚生労働省、豊岡市、ワークイノベーション推進会議の3者で結び、女性が働きやすく働きがいのある職場を増やすための運営協議会を開催している。

所感

ジェンダーギャップ解消は難しいテーマですが、実態を調査したことで取り組むべき内容が明確になったのではないかと思いました。豊岡市ワークイノベーション戦略では、特に、女性従業員のキャリア形成支援に注目しました。経営者や管理職の意識改革は重要ですが、女性がリーダーシップの在り方やコミュニケーションスキルを学び、エンパワーメントを上げることは重要であると考えます。また、市内企業の取組み・変化の事例では、管理職は男性が就くものという思い込みから脱却するため、ポジションの数を増やし、長時間労働の抑制など女性が昇進を断る要件を減らし、さらに断られても3回打診することと定めたことは、本気度がうかがえました。市と地域企業がともに取り組んでいくこと、地域や家庭に向けた啓発を市民も一緒に取り組んでいくことが大切で、そのためのリーダーシップを市が発揮していくことの重要性を感じました。

「マンガで考えよう!ジェンダーギャップ」豊岡市ホームページから見ることができます。

大阪府東大阪市 東大阪市立障害児者支援センター・レピラの取組について

生活支援・就労支援等の各種支援と社会参加のための取組を、子どもの成長段階で途切れることなく一貫して行っていくための取組と、地域の相談支援の拠点となる基幹相談支援センターの運営等について視察した。

レピラ開設について

高井田障害者センター、東大阪市療育センター、障害児者相談センター「わっトライ!」の3つそれぞれの施設であったが、障がいのある方のライフステージに寄り添った支援のできる中核施設とするため、平成29年に開設。「障がいのあるすべての子どもたち・人々が地域の中でごく当たり前に暮らしていけるよう、その生活と健康を支える」ことを理念とする社会福祉法人 東大阪市社会福祉事業団が運営している。

取組の内容

○子ども発達部門:東大阪市立はばたき園(児童発達支援センター)

令和6年度児童福祉法大幅改正に伴い、センターの機能強化。地域事業者へのスーパーバイザー・コンサルとしての、他の相談機関との連携は今後本格化する予定。地域のインクルージョンの中核機能として、並行通園や保育所等訪問支援を行い、子ども・保護者・園を支援し、社会参加の支援を行っている。医療的ケア児等コーディネーター事業等も行っている。

○診療部門

外来診療、歯科診療、医療型・福祉型短期入所、地域への医療支援を行っている。

○相談部門:基幹相談支援センター

総合相談・専門相談、権利擁護・虐待防止、地域移行・地域定着、地域の相談支援体制の強化の取組を行っている。

○就労生活支援部門:東大阪市障害者就労生活支援センター

令和6年4月に発足。就学期から成人期をつなぐ「社会へつなぐ支援」を行い、自者一貫した支援へと構築し、地域支援機関へとつなげている。進路選択や就労支援体験プログラムの体験学習等の就労準備性評価事業、基礎訓練から実践期へ、さらにマッチング期へと段階的に支援する就労移行支援事業など、子どもが大人になるプロセスの中で、将来の自立や社会参加につながるよう、早期に準備を整える支援を行っている。

○地域交流

貸館、啓発活動、交流体験事業を行っている。

所感

はばたき園には、室内プールがあります。夏祭りや運動会等の行事も実施していて、プール遊びも同様に、「ごく当たり前の経験」をできるだけ保障しているとのことでした。そして、園は通過施設という捉え方で、地域の中での生活の準備であり、社会参加の取組みであるとのことでした。この考え方は、インクルージョンそのものであり、権利保障でもあると思いました。

就労生活支援センターでは、支援が途切れてしまいがちな就学期からの移行を支援するために、とても重要であると感じました。体験の機会など、本人への支援はもちろんのこと、障害者雇用に関する企業からの相談にも応じ、企業と就労支援事業所の交流・勉強会を行うなど、地域への取組も行っていることは注目すべき事例であると思いました。

幼少期に療育を受けている人は環境(社会)への適応が良好であること、また、療育経験者は、就労定着率が高いとのことでした。障害児者支援センターでの職員の配置は、部門で固定されることなく移動があるとのこと。ひとりの人を一貫して支援していこうとしたとき、様々な角度からの視点をもって運営し、支援に当たることができるのではないかと思いました。また、児者一貫の支援の重要性を感じました。

はばたき園内のひろば

お片付けもやる気が出る工夫がされています。

はばたき園のプール

就労生活支援センターの作業訓練