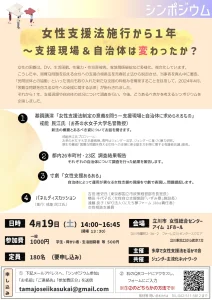

女性支援法施行から1年~支援現場&自治体は変わったか?

2024年4月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」通称・女性支援法が施行されてから1年が経ちました。

支援現場や自治体の情況についての調査報告とともに、今後、どうあるべきかを考えるためのシンポジウムが開催されました。

(4月19日・立川市 女性総合センターアイムにて)

女性支援法は、それまでの売春防止法に基づいた「売春をなすおそれのある女子に対する補導処分・保護更生」を目的とした支援から脱却し、当事者の意思を尊重し、官民協働で支援する視点が盛り込まれたものです。

また、「女性の福祉」「人権の尊重や擁護」「男女平等」といった視点を明確に規定し、支援に関して理解を深め、自己がかけがえのない個人であることについての意識の涵養を含め、女性が適切に支援を受けられるよう教育・啓発を行うよう規定しています。

「女性支援法から1年~支援現場&自治体は変わったか?」と題したこのシンポジウムは、主催・多摩で女性支援法を活かす会、共催・ジェンダー主流化ネットワークで、基調講演・調査結果報告・寸劇「女性支援あるある」・国立市政策経営部市長室長、女性自立支援施設の施設長、自治体女性相談支援員、女性支援のNPO法人代表によるパネルディスカッションが行われました。

「改めて問う女性支援法の意義ー支援を身近なものにー」と題した、お茶の水女子大学名誉教授 戒能民江氏による基調講演では、

●孤立しがちな中高年女性の貧困問題(65歳以上は高齢福祉?)

●障がいのある女性、外国籍の女性などの「複合差別」に直面する女性たち

●DV防止法制定以降、旧婦人保護事業への相談・支援の多くはDV被害者であるため、困難に直面する女性の多様で複雑な背景(性暴力・セクハラ・性虐待・予期せぬ妊娠・孤立出産・貧困・精神疾患・貧困・家族関係・離婚など)に対応しきれない

・刑法、ストーカー行為規制法では、被害者支援のしくみがない

・日本には性暴力被害者支援法がない

・DV被害者支援は女性支援事業(旧女性保護事業)を転用している

・DVと児童虐待は一体的に起こる

など、これまでの縦割りの法律や縦割りの支援等の問題点が指摘され、女性の複合的な困難な問題への包括的支援は、人が動いてつないでいくことが必要であるとのことでした。そして、行政の支援だけでなく地域にある支援団体ともつながるなど、女性相談支援員がソーシャルワーカーとして機能していくことも重要で、それが法に規定されたことはとても意義があるとのことでした。

女性支援法を活かし、行政や民間団体が協働していくことの必要性を改めて感じることができました。また、DV被害者支援だけじゃない女性支援の在り方を考えていく必要があると思いました。

自治体アンケート調査結果報告では、多摩26市と23区それぞれまとめたものが報告されました。

26市では、女性相談支援員に関する設問では回答に非公開が多く、その理由については明らかではありませんが、女性支援=DV被害者支援と考えるため、DV被害者支援=情報の秘匿と考えられているのはないかと分析されています。これでは、連携や協働していくことが難しくなってしまいます。

支援体制にも、自治体間に大きな格差があることも浮き彫りになりました。

また、庁内での女性支援法の周知や法に基づく計画の形態についても自治体によってさまざまで、1年では変われない現状もあることがわかりました。

女性支援法施行から1年が経ちました。

「施行後3年を目途に、法律の施行状況を検討し、必要と認めるときは所要の措置をとる」と附則に示されています。

施行から2年目の今年、この調査結果をもとに、市の取組に注目していきたいと思います。

そして、困難を抱える女性が自己責任とされるのではなく、本人の意思が尊重された支援を受けられる社会となるよう取り組んでいきたいと思います。