令和7年第2回定例会 6月議会報告

6月10日から27日まで、第2回定例会6月議会が開催されました。

本議会では、一般会計の補正予算が審査されました。

令和7年度一般会計補正予算第3号では、笑顔と学びの体験活動プロジェクト事業や熊川保育園改良費補助金、保育所等の給食費補助事業や物価高騰対策補助金、義務教育就学児医療費助成事業(通称・マル子)と高校生等医療費助成事業(通称・マル青)の医療費に係る200円の一部負担金を廃止し医療費の自己負担分の全額公費負担に係る医療費助成費など合わせて75,309,000円が可決されました。また、補正予算第4号では65歳以上の高齢者1人当たりお米券4枚を配布する高齢者物価高騰対応生活支援事業47,471,000円が可決されました。

一般質問

1、災害に備えた市の職員等の取組について

災害時には、職員が日常の職務とは異なった対応をせざるを得ない状況となることから、平時から備えを万全にしていくことが重要であると考えます。市の防災担当以外の職員や関係機関等も含めた災害に備えた取組について質問しました。

各担当の職員は東京都や様々な機関での研修等に積極的に参加し、予期せぬ災害に備えている。罹災証明書の交付では、課税課と収納課、また、建築物の倒壊等の危険性を判定する応急危険度判定は、公共施設マネジメント課、まちづくり計画課がそれぞれ講習会等に参加し、専門的知識を習得している。なお、令和6年度には新たに、福生消防署と迅速な罹災証明書発行に向けた災害協定を締結した。健康課、こども家庭センター課においては、毎年、福生市医師会等と災害時医療救護所開設訓練を実施。さらに、令和7年度は公立福生病院や羽村市、瑞穂町と連携のもと緊急医療救護所設置訓練及び市と病院の各災害対策本部訓練を福生市総合防災訓練において初の同時実施に向け準備を進めている。

平時からの福生病院との連携、個別避難計画策定の推進など災害に備えている。

避難所運営連絡会を、災害時においてより実効力のある組織となるよう、令和7年度は、自主防災組織、学校関係者とともに、避難所となる小・中学校10校と防災食育センターにて、地域のコミュニティスクール、PTAなどの各種団体、新たな力となりうる人材発掘も視野に入れ推進する。

全職員をあげて、防災力の強靭化に努めるとの回答でした。

2、市民との協働について

市民団体等と行政が対等な立場で進める協働は、まちづくりにおいて重要であると考え、その取組について質問しました。

令和6年度は、新任職員研修で協働推進課職員が講師となり、基本的な説明を行ったほか、入庁3年以内の職員向けに、協働の意義や必要性、相手方や事業の選定方法等を内容とした協働職員研修を実施。市民団体等へは、地域づくり講演会を開催し、意識の向上と団体間の交流の場としている。事業ごとの評価は行わないが、市民団体と職員が実施後に話し合う場をもち、認識の共有が図れているとの回答でした。

また、市民との協働に対する課題についての質問に対しては、さらなる市民と職員の意識づけが大事であることと、活動団体の高齢化や担い手不足といった人材確保の難しさを伺っている。現状、社会情勢の変化や、市民のニーズや地域課題は多様化してきている中で、市民との地域における課題の認識や共有、また、職員の協働に対する意識や協働の本質に対する理解度を上げるためにも、今後も様々な機会を活用し、意識づけを行い、市民との協働の推進を図行くとの回答でした。

これまでに、市民と職員が一緒に行う協働の研修について要望してきましたが、なかなか実現しないことを踏まえ、市が主催する様々な市民向けの講座等に職員が参加し、協働の意識を高める場とするよう要望しました。

3、女性支援の在り方について

女性支援法(困難な問題抱える女性への支援に関する法律)施行から1年が経ちました。この法に対する市の所見とそれに資する取組等について質問しました。

女性支援のための施策の実施に関する基本計画については、新たに基本計画を策定するか、令和8年度に策定を予定している福生市男女共同参画行動計画(第7期)に包括するかを今後検討する。これまで以上に女性の立場に寄り添い、きめ細かな支援に取り組む必要がり、庁内の関係部署で連携を図り、途切れることのない包括的な支援を進める。

「教育及び啓発」に関する市の取り組みの方向性では、令和6年度は男女共同参画情報誌「あなたとわたし」でも女性支援法に触れ、包括的性教育の視点から女性が身体と心を守ることについて取り上げたところ。今後も、毎年実施している、小学5年生ならびに中学1年生の児童・生徒へ「男女共同参画啓発用ガイドブック~あなたもわたしも輝いて~」の配布をはじめ、男女共同参画セミナーや男女共同参画講演会の開催、男女共同参画週間等、様々な機会を活用いたしまして啓発に努めるとの回答でした。

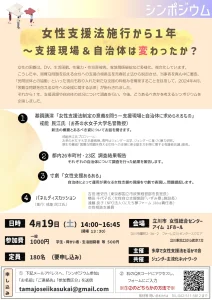

「女性支援法施行から1年~支援現場&自治体は変わったか?」(女性支援法施行から1年~支援現場&自治体は変わったか? | 三原智子)と題したシンポジウムが開催され、参加してきましたが、その中で、自治体調査の結果報告もありました。その全体の総括として、女性支援法の認識が低く、現代社会における意義や必要性について理解を深めるべき。庁内での周知、連携、研修が必要。などがあげられました。市民への啓発とともに庁内での理解も深めるよう、女性支援法についての職員研修を実施するよう要望しました。

4、多文化キッズサロンについて

今年4月に設置された多文化キッズサロン「うえるかむ」について、設置の目的や現状等について質問しました。

日本語を母語としない子どもに対して、学習や相談、交流ができる場所を提供。既存の運営方法やプログラムに捉われることなく、ニーズに即した事業となるよう、その在り方や実施方法等について検討をしている。東京外国人支援ネットワークに加盟し、専門家による相談会を考えているとの回答でした。

市の担当者と指定管理者、スタッフ、協力者のNPOの担当者等がサロンについて一緒に話し合う場を持つこと、スタッフの国籍が偏らないようにすること、学校との連携等について要望しました。

5月15日臨時会での、副議長就任あいさつ

建設環境委員会で現地視察を行いました。

(6月17日)

誰もが一緒に楽しめるユニバーサルデザインを取り入れた遊び場であるインクルーシブ公園「にっとぱーく ふっさ」が誕生しました。

福生市初のインクルーシブ公園です。

インクルーシブとは、「すべてを含む」という意味です。また、ユニバーサルデザインとは「すべての人のためのデザイン」という意味で、年齢・性別・国籍・障がいなどにかかわらず、「誰もが利用できるデザイン」を指します。

車いす利用者やしゃがむことができない人でも利用できるテーブル型の砂場、数人が同時に滑ったり介助者が一緒に滑ることが出来る幅の広い滑り台、段差がなく車いすでも乗れる回転遊具、座位が難しい人や同時に数人で乗れるブランコの4つの遊具が設置されました。

「にっとぱーく ふっさ」は田園広場公園の愛称で、日都産業株式会社によるネーミングライツにより、対価として遊具が設置されました。おおぜいの市民に利用してほしいと思います。